【面接対策】面接で落ちる人の特徴3選! ~面接時のポイントや対策も紹介~

面接で落ちる人の特徴を徹底解剖!

面接対策では、よくある3つの失敗パターンを紹介し、それぞれの改善ポイントや効果的な対策を詳しく解説します。面接に通過するためのポイントや対策も紹介しており、自信を持って面接に臨めるようになる必読の記事になっています!ぜひ参考にしてみてください!

本記事では面接で落ちる人の特徴を3つに絞って紹介しています。

面接時のポイントや対策なども紹介しているので、面接で落ちてしまう人の特徴に1つでも当てはまってしまう方やこれから就活を始める方にはぜひ読んでいただきたい内容です。

また、一次面接から最終面接の特徴も紹介しているので面接対策をしたい方はぜひ参考にしてみてください。

目次

面接官が面接で見ているポイントとは

ガクチカや自己PRなどを準備したとしても、何も考えずに面接を受けてしまうと落ちる可能性が高くなってしまいます。そのため、本記事では面接官で面接で見ているポイントを2点紹介していきます。

面接官は社風とのマッチング度合いをチェック

面接官は企業ごとに異なる文化や価値観に合致するかを様々な質問をすることで就活生の性格や価値観、コミュニケーションスタイルが既存の社員や職場の雰囲気と合うかを見極めます。また、言葉遣いや服装など細かいところまでしっかりと観察することで企業とのマッチング度合いも図っています。

就活生は事前に業界研究や企業研究を行うことで、どんなガクチカや強みを話すかを準備しておきましょう。

志望度(事前準備)

当たり前ですが、志望度が低い就活生は面接に落ちてしまう可能性が高いです。しかし、志望度が高いからといって必ず面接に受かるわけではありません。

ではどのように志望度が高いことをアピールすればいいのでしょうか。

それは、業界研究と企業研究をすることです。

業界研究に関しては、その企業が業界内でどのような立ち位置にいるのか、他社と比較して差別化ポイントはどこかを明確にしておく必要があります。※1

また、企業研究ではその企業を細かく調べることはもちろんのこと、どんな質問がされる傾向にあるのか、どのように回答した就活生が面接を通過しているのかをきちんと調べて対策を立てておく必要があります。

きちんと事前準備を整えてから面接に挑むことが非常に重要です。

面接で落ちる人の特徴

面接で落ちる人の特徴はいくつかあります。その中でも面接で落ちてしまう人にありがちな特徴を3点紹介していきます。自己分析、業界・企業理解、テクニック面の3点を紹介していますのでぜひ参考にしてみてください!

自己分析ができていない

前述でも紹介しましたが、面接では企業と就活生のマッチング度合いも見られています。そのため、いくら業界研究や企業研究をしたとしても就活生自身が自分の強みや弱みを理解していないとうまくアピールできず面接に落ちてしまうことがあります。

インターネットで検索すると様々な自己分析方法が出てきますが、部活動やインターンなどで時間が取りにくい就活生もいるかと思います。そこで、最低限この3点だけは自己分析をしておいて欲しい項目を紹介しているので参考にしてみてください。

強み・弱み

自分自身の強みと弱みはきちんと把握しましょう。

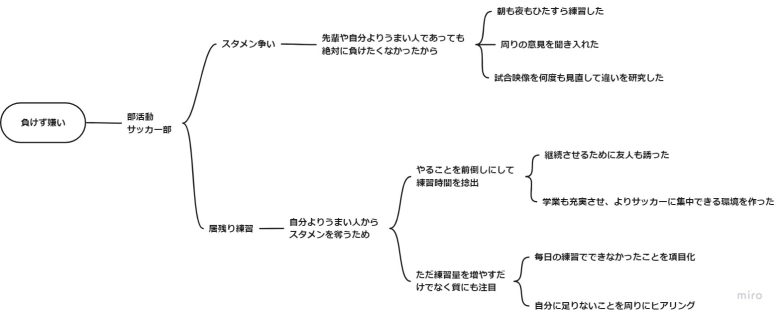

直感的に現在の自分の良い点と悪い点を書き出し、なぜそう思うのかをマインドマップの形にすると分かりやすいです。

また、過去の出来事をピックアップし、その際に自分がどのように感じたのかどのように対処したのか何を学んだかに至るまで詳細に分析することでも自分の強みと弱みを洗い出すことができます。

このマインドマップで出てきた要素をもとに内容を考えるととても簡単に自分の強み・弱みや自己PRの文章を作成することができます。

強み・弱みを洗い出す際に、とくに弱みに関してはあまり向き合いたくない内容かもしれません。

しかし就活では必須になりますし、改めて自分を見つめ直す貴重な機会になります。

就活を機に弱みを見つめ直し、さらなる成長をしていきましょう。

努力経験

過去努力した経験を認識しておくと、ガクチカや自己PRを考えやすくなります。

過去に自分が頑張ってきた習い事やスポーツ、経験などを箇条書きにし、そこでの成功体験と挫折経験を洗い出します。そして、どのようにして乗り越えたか、そこから何を学んだかをまとめることでとても簡単に分析ができるでしょう。

前述でも紹介した樹形図を用いて考えると比較的簡単に作成することができます。

将来像

自分の思い描く将来像を分析しましょうと聞くと一見難しく感じるかも知れません。しかし、ここではもっと簡単に出す方法を紹介します。

まず「20代で年収1,000万円欲しい」「週3回リモートワークがしたい」「副業OKがいい」のように自分が企業に求めることを書き出しましょう。

次に、なぜそう考えるのかを書き足すだけです。

さらに自分の求める環境が用意されている企業を探すことで、自分にマッチした企業を探すことができるでしょう。

業界・企業理解が浅い※2

業界や企業への理解が浅いことが分かってしまうと面接官に志望度が低いと判断されて面接に落ちる可能性が高くなってしまいます。

また、多くの就活生は自分の志望する業界や企業しか理解を深めません。

業界であれば近しい領域の業界を調べることで、ビジネスモデルや他業界の関連などをより深く理解することができます。企業に関しては、似ているビジネスモデルを展開しているライバル企業を研究しておきましょう。調べておくことで、「なぜうちの会社じゃないといけないの?」という質問に答えやすくなります。

しかし、ただネットなどで調べるだけでは意味がありません。

より効果的な業界研究、企業研究をするためには「ヒト軸」と「モノ軸」で考えるといいでしょう。

※2 就活ジャーナル「面接で落ちる3つの理由と4つの改善策|不採用を決めた企業のリアルな声と事例【就活なんでも相談室】Vol.10」

ヒト軸

ヒト軸では「自社(自分)」「顧客」に注目します。

自社(自分)に関しては、その会社はどのような商材を扱っていてどんな企業をターゲットにしているのか、そして自分はどのような業務を担うことになるのかを考えながら行うといいでしょう。

顧客に関しては、その業界や会社がどんなターゲット選定をしてビジネスモデルを作っているのかを意識しましょう。

モノ軸

モノ軸では、志望する業界や会社がどのような商材を扱っていて、その商材の長所・短所を調べると質の高いインプットができるでしょう。

もし調べたり考えたりしても分からないことがあれば逆質問をしてみると「この就活生はよく調べてきているな」という印象を面接官に与えられるはずです。

テクニックを気にしすぎている※3

結論ファーストやロジカルに話すなどのテクニックは面接を通過するためにはもちろん重要な要素です。

しかし、テクニックだけに頼りすぎてしまうと面接に落ちてしまうかもしれません。

ではどのような点に気をつければよいのでしょうか。それは、面接ごとの特徴をきちんと認識しておくことです。

一次面接と最終面接では面接担当者の立場が異なるので、評価ポイントも変わってきます。

以下では面接ごとの特徴を紹介していますので参考にしてみてください。

※3 就活ジャーナル「面接で落ちる3つの理由と4つの改善策|不採用を決めた企業のリアルな声と事例【就活なんでも相談室】Vol.10」

面接の段階ごとの特徴

企業によって異なってはきますが、面接によって見られているポイントが違うことは多々あります。それに伴って就活生も面接ごとに意識するポイントを切り替えることができないと、いかに準備をしていても面接に落ちることがあります。

ここでは一次面接から最終面接まで網羅しているのでぜひ参考にしてみてください。

参考:doda「面接で落ちるのはなぜ? 面接官によって異なる「不採用のワケ」」

一次面接の傾向(どこを見られているか&意識すること)

一次面接から役員や社長が出てくることは稀で、多くの場合は人事担当者が面接を実施します。

人事担当者も社内では評価される側の立場になるため、最低限のビジネスマナーが無い就活生や志望度が一切ない学生に合格を出してしまうと自分の評価に響いてしまいます。

そのため、ビジネスマナーが最低限備わっているか、受け答えがスムーズにできるかなど表面的な人柄が見られることが多いです。

就活生はきちんと目を見て話す、Q&Aを合わせる、身だしなみに気をつけるなど社会人として基本的な箇所に注意をして面接に挑むとよいでしょう。

二次面接の傾向(どこを見られているか&意識すること)

二次面接では役職者や早い企業だと役員が面接官を務めることがあります。

そのため、現場とのマッチ度やポテンシャルが図られる傾向にあります。

業務に関連する具体的な質問や過去の経験に関して質問されることが多いため、一次面接以上に自分の強みなどを端的に伝えることが必要です。

企業研究などをしっかり行い、自分がこの会社のマネージャーだったらどんな人に合格にするんだろうと面接官の目線に立って言動することが求められます。

最終面接(三次以降)の傾向(どこを見られているか&意識すること)

最終面接では役員や代表が面接官になることが多いです。

面接前に企業のHPなどから役員や社長のことを調べておくと本番でも焦ったりすることが少なくなるでしょう。

また、どの部門の役員なのかまできちんと頭に入れておくとより魅力的に自分のことをアピールできるかもしれません。

一次面接や二次面接では、過去の経験や現在のことを聞かれるのに対して最終面接では将来のプランや将来像などが聞かれることが多いのできちんと社風に合った内容のものを準備しておきましょう。

面接後にすること

みなさんは面接後にきちんと復習をしていますか?また面接の反省を活かして練習を積んでいますか?

面接に限らず、就活は勉強やスポーツと同じで反省・改善をしないと成長が遅くなってしまいます。

ここではどのように面接を振り返り改善をしていくかを紹介していますので参考にしてみてください。

面接の振り返り

面接の振り返りでは回答内容とフィードバックを意識しましょう。

回答内容

どれだけ入念な準備をしていても本番でうまくできなかったポイントはあると思います。

「どんな質問に対して」「なぜうまく答えられなかったか」を考えることが必要です。

まず質問に関してですが、なぜこの質問をしてきたのかまできちんと考えるようにしましょう。面接官の目線に立つことでどんな回答を求めているのかが見えてくるでしょう。

次にうまく答えられなかった原因を追求していくと、自分の頭の中で整理できていない事象が明確になるため、自己分析を深めることにも繋がります。

しっかりと振り返ることで次の面接に備えましょう。

次の面接に備えて面接練習

面接の練習に関しては就活イベントに参加するか友人と練習するかの大きく2パターンかと思います。

就活イベントに参加することで現役の人事からフィードバックがもらえたり、企業参加型の場合は実際に選考に案内されることもあります。

一方で友人との練習では、初対面の人事などでは言いにくいパーソナルな部分であったり、長く付き合っていないと分かりにくい箇所を指摘してくれたりというメリットがあります。

どちらもうまく活用しながら練習していくとより成長できるでしょう。

まとめ

面接で落ちる人にはいくつかの共通点があります。

まず、自己分析ができていないこと。就活生自身が自分の強みや弱みを理解していないと、うまくアピールできません。強みや弱みを洗い出し、努力経験や将来像を明確にすることが大切です。

次に、業界・企業理解が浅いことも面接に落ちる原因になります。志望業界や企業のビジネスモデルやライバル企業について深く理解しましょう。

最後に、面接のテクニックに頼りすぎることも問題です。面接ごとの特徴を理解し、適切に対応することが求められます。一次面接ではビジネスマナーや表面的な人柄を、二次面接では現場とのマッチ度やポテンシャルを、最終面接では将来のプランや企業の社風に合った内容を準備することが重要です。

面接で落ちる人の特徴をしっかりと理解し、落ちてしまう就活生と同じ轍を踏まないように気をつけましょう。

Meets Companyの紹介

Meets Companyは株式会社DYMが運営する就活イベントです。

何度面接を受けても落ちてしまうという就活生や就活イベントに参加してみたいという学生に非常にマッチしたサービスになっています。

- 少人数制

- 様々な業界の企業が参加

- 担当者と直接面談の機会がある

- 内定直結のチャンス

各回の参加者は10名程度と少人数制で企業と近い距離で交流できること、毎回異なる業界や企業が参加すること、イベントによって業界や就活生の属性(体育会系、文理など)が異なっていて自分にマッチした会があることが特徴です。

直接企業担当者と直接面談できる時間が設けられていて詳しい話を聞いたり、

イベントの終了後には、その場で選考が進んだりすることもあり、早期内定を目指す学生向けのイベントになっています。

- 効率的な企業研究

- アピール機会が多い

- フィードバックをもらえる

実際のイベントでは、少人数制なため一人ひとりが企業に対して自分をアピールする機会が多くあり大規模な合同説明会では難しい、深い交流が可能です。

さらに、企業担当者から直接フィードバックを受けられるため、面接対策や自己PRの改善に役立ちます。

Meets Companyは、効率的な企業研究や早期内定を目指す就活生に非常に魅力的なサービスとなっています。

本記事を読んで「就活イベントに参加したい」「早期内定がほしい」という学生はぜひMeets Companyをご利用ください。

監修者

熊谷 直紀

監修者熊谷 直紀

横浜国立大学理工学部卒。株式会社DYMに新卒一期生として2011年に入社し、WEBプロモーションなどのデジタルマーケティング領域で業務に従事し、その後新規事業立ち上げを経験。

2015年よりDYMの人事部へ異動し人事領域を統括、毎年多くの就活生や求職者との面接・面談を実施。

内定チャンネルなどの採用関連メディアへの出演や記事監修を通して人事・人材関連の情報を発信中。

🚀あなたの働き方タイプを診断!

— MeetsCompany【25卒26卒】 (@Meets_Company) January 29, 2025

「私ってどんな働き方が合うんだろう?」その答えがわかる診断を無料公開中🎯

あなたはリーダー?それとも挑戦者?

結果をシェアしてみんなで盛り上がろう!

▼診断はこちら▼https://t.co/zmNLjRt2hM#CATFLIPS #26卒 #27卒 #就活 #診断